水槽の大まかな設置が完了したので、ボンドが乾いてくる翌日から水槽に水を入れていきます。

天然海水と人工海水

海水魚を飼育していると言うとき、たまに水はどうしているのかと聞かれることがあります。

最初、僕は単純に塩でも入れておけば良いのかと思っていました。けど実際は次の種類が主流なようです。

水槽の水の種類には

・天然の海水

・人工の海水

があります。

天然の海水は、ネットや海水魚ショップでボトルに入れて売られていることがあります。実際の海の水を運んだものなので、プランクトンなど微量な栄養素が沢山含まれているのかと思います。自分で取ってくる場合、できれば水質の良い海から取ってきたいです。

人工海水は、海水の素(パウダー状)を水道水や濾過した水に混ぜて作るものです。ネットやショップでも取り扱いがあるようです。

200l 近くの水が家に宅配で届けられることを想像できなかったので、僕は家で人工海水を作る方法にしました。

水道水と濾過した水

家で海水の素を溶かす水の種類には

・水道水

・濾過した水

があるようです。

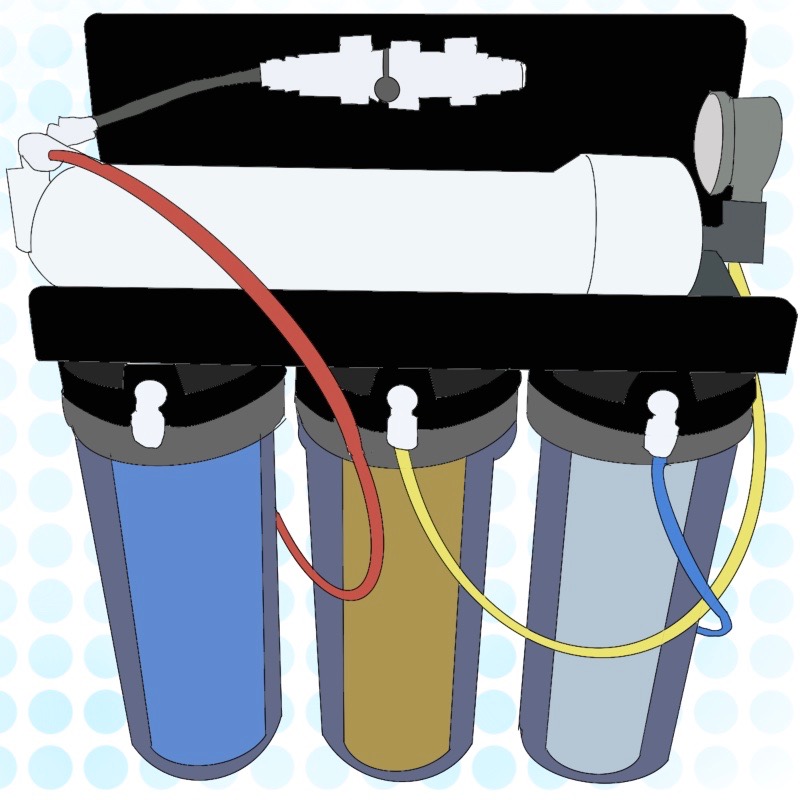

濾過した水というのは、逆浸透膜(Reverse Osmosis )水と言う不純物をほとんど除去したものを使用することが多いようです。家にも水の濾過機はあるのですがそれとはどうやら種類が違うようです。

僕はとりあえず水道水を使用することにしました。しかし、たまに水道水から硝酸塩が検出されるのでサンゴを飼育する方は気をつけた方が良いようです。

バケツで往復

僕の水槽は玄関にあり、水は10m ほど離れた蛇口からバケツで運んできます。バケツには約10lの水が入るのですが、、やはり重たいです。

さらに仕事も少し忙しく疲れるわけにいかないので、最初の2日間は1日1回程運んでいました(細菌が繁殖しないようにカルキ抜きは入れなかった)。

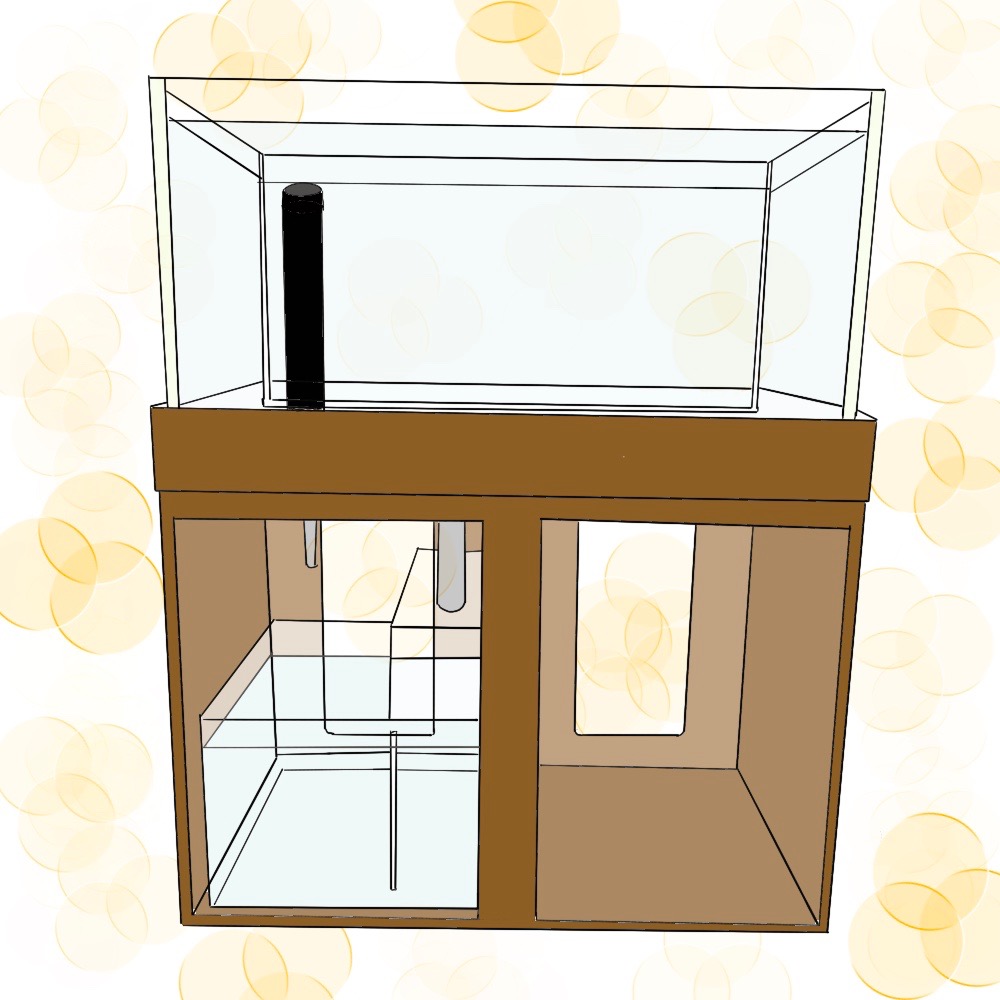

そしてやっと休みに入り、水を本格的に運びます。水槽の上にまで水が入り、オーバーフロー管から水が下に落ちていく音が聞こえてきます。

このとき、オーバーフロー水槽に感動しました。

さらにサンプの水が溢れないよう様子を見ながらさらに水を入れます!

サンプにも水が十分に入り水入れ完了です!

揚水ポンプ接続

水入れが完了したら揚水ポンプに水槽付属のホースを接続します。

さっそく接続!と思いますが、、なんと水槽付属のホースの内径が小さく(16mm)、揚水ポンプ(説明書では20-25mm)に取り付けられません!大きな直径のホースを買う必要が出てきました。さらに、大きさの違う同士のホースを接続する装置も必要そうです。

ということで、ホームセンターのホース売り場へ。

ホース売り場ではいくつかの内径のホースがあり、今回内径19cm の耐圧ホースを購入しました。ポンプの説明には20-25mmと書いてるけど、温めたら広がるかと思いました。

長さは、どれくらい必要か不明だったので1.5m と少し長めに購入です。

ちなみに、今回直感で19mm ホースを買ってしまいましたが、ホースの買い出しに行く時、ポンプの差込口を持参すると失敗がないです。

今度こそ接続

帰宅後取り付けを試みると、、ホースはポンプ接続口に上手く入りました!次に、19mmと16mm のホースを接続する装置が必要そうです(これはホームセンターで見つからなかった)。

ネットでかなり時間をかけて調べると、この装置は「異経ホースコネクター」と言うことが分かりました。さらに、接続したホースが取れないように、リングで固定するホースバンドも使用するとのことです。

この2つをAmazon で発見できたのでさっそく注文です!

最近のAmazonは商品が翌日には届くので非常に便利です。

商品到着後、異経ホースコネクターに2本のホースを接続し、ホースバンドをマイナスドライバーを使い固定です。やっと完成!

ポンプ作動!

試しに揚水ポンプの電源をオン!振動音と共に水が水槽の上に流れ、増えた水が管を通って下に流れてきます!

(黒い管を上から見ると一番真ん中から上に水が流れ、二番目に中のところから水が落ちます。一番外側は魚が落ちないためにあります。)

水が循環していることにとても感動しました。昔飼ってた金魚水槽にはそんな機能なかったです。

とりあえずは水漏れはなさそうです!ただ、夜は電源を切っておくことにしました。

揚水ポンプ取り付け終了です!

次は海水の素を投入していきます。